如果原生家庭没有帮你把内心基础框架打好,你最少花20年重建自己的内心世界。然后花20年重建外部世界,因为人是需要不断打怪升级的。

重建不是最关键的,觉醒才是最关键的。如果无法觉醒,我们就会被恐惧、不自信、玻璃心、自卑、各种执念封印一生,动弹不得。

只有当你潜意识觉醒那一刻,人生才开始进入打怪升级到阶段,在这之前都是等、靠、要、求的被动状态,被现实按在地上摩擦。

很多人终其一生都封印在过去的经历里,从来没有真正的活出自己做自己!

比如从小总是被大人大声训斥,催促的人,终其一生都活得慌慌张张的,一遇事脑袋就短路,失去思考的能力,失去判断能力,大脑一片空白。

比如从小孤独无助长大,没有家人作为后台,作为靠山的人,终其一生都活在担心害怕里,因为后面没有人,一遇事就感觉孤独无助绝望,无能为力,习得性无助!

这样的行为模式如果自己能觉醒,还有修复的机会。大部分人连觉知都没来得及,慌慌张张,匆匆忙忙就已经走完一生。

原生家庭不好的人,慢半拍慢几拍已经是很优秀了,别责怪自己。因为别人在成长的时候,你还陷在原生家庭里内耗。

别人早早知晓的道理,通过自己、父母的经验和环境的耳濡目染,你却需要在社会里摸爬滚打几年后才一点点找到规律。

别人早就满足了人的本能欲望,你要靠自己赚点钱才会渐渐满足….…所以,别再那么去苛责自己好吗?

而是相信即使慢,也有自己的节奏,也会渐渐找到方向。而不是和别人比,比不了后,又自我攻击,自责或继续陷入和原生家庭的纠缠。

“害怕悲剧重演,我的命中命中,越美丽的东西我越不可碰。”王菲这句经典的歌词,是习得性无助(Learned Helplessness)的经典心理表现。

可能你或者你身边的人正在经历这样的体验:发现自己努力了很久,但却始终不能达到预期的效果。因此,你们开始感到无力抵抗某种“影响命运的力量”。当你开始相信这种“命运”,便会开始觉得虚无,不再乐观,仿佛一切努力都是无益的。

如何对抗这种虚无的悲观感?又或者,如何帮助身边有这种习得性无助的人?这是我们今天要讨论的问题。

什么是习得性无助?

20世纪60年代,Martin Seligman经过动物实验,提出了习得性无助的理论模型:动物在先前的经历中,习得了“自己的行为无法改变结果”的感觉,因此,当它们终于置身于可自主的新环境中时,也已经放弃尝试。一直在笼子里被反复电击的狗,多次实验后,只要电击的信号音一响,即便实验者在电击前已经把笼门打开,狗也不会逃走。相反,它会在电击到来前就倒地不起,痛苦呻吟。本来可以采取行动避免不好的结果,却选择相信痛苦一定会到来,放弃任何反抗。这就是“习得性无助”。习得性无助就是这样一种被动的消极行为。

表现在人的身上往往是, 当一个人在某件特定的事情上付出多次努力,并反复失败,形成了“行为与结果无关”的信念后,可能就会将这一无助的感觉过度泛化到新的情境中,甚至包括那些本可以控制的情境。比如,你已经在很长一段时间内处于孤独中,你就会渐渐认为孤独才是人生的真实,从而更加放弃与他人交流。

习得性无助受环境的影响最大。

一方面,一些极端环境会催生习得性无助。受虐待的女性、孩子和人质,是习得性无助的高发人群——他们已经接受了“尝试是无望的”这样的暗示。一个典型的表现是,当他们离开长期受关押、虐待的环境时,会因为无法面对任何事情(因为害怕可能的失败),而经历一段非常痛苦的适应期,无法正常生活。

另一方面,家庭的管教方式也有着很大影响。研究表明,过度管教、过度溺爱的家庭都会提高孩子习得性无助的几率。如果在上大学之前还不会自己洗衣服,不会做一顿简单的饭菜,或者在家庭的角色中,父母是经常说教、严加管制的(更像是老师),孩子在脱离家庭环境后(比如上大学后、就业时)往往会倍感无助。

在习得性无助的影响下,很多人会寻找外部的因素作为责备的对象。比如,会把自己期中考失败的原因,归结为没有足够的睡眠,或者是“老师是个混蛋”。他们也会责备自己,认为自己很蠢。

习得性无助很容易导致抑郁——当一个人不再认为自己可以控制自己的生活,觉得付出的努力与最终的结果无关,那么可能就会变得无助和无望。这里的抑郁,不仅仅指持续一段时间的普通的抑郁情绪,也包括更严重的抑郁症状。因此,习得性无助经常出现在对于抑郁症的临床研究中。许多抑郁症患者的表现是,当他们失败时,就会产生极大的挫败感,放弃尝试,产生“做什么事都是无济于事”的感觉。

总的来说,习得性无助理论具有三个重要因素:

为什么我们会感到无助?

习得性无助的人,往往在归因方式上存在问题。这是1978年,Seligman和他的学生Abramson和Teasdale进一步补充修正无助感理论得出的。

归因是指,人对自己和他人的行为过程,作出的解释和推论。当个体经历了失败或挫折时,会有不同的归因风格:例如,失败是由于内部的自身原因,还是外在环境造成的;导致失败的原因是稳定的,还是不稳定的;导致失败的原因是普遍的,还是个别的。

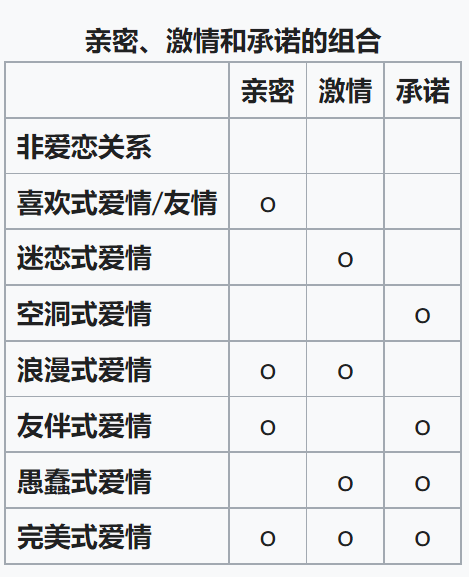

研究表明,抑郁症患者更倾向于采用这一解释风格:将坏的结果归因于内在的、普遍的、稳定的特质。这三种角度被归纳为“3Ps”:personal/pervasive/permanent. 了解以下这三个角度,也会帮助具有习得无助感的人们走出自己的心理困境。

• 内在(personal):他们容易将自己投射到问题上,认为什么都是自己的错。——会降低个体自尊。

• 普遍(pervasive):他们认为问题不仅仅是问题本身,而是影响到生活中的每个方面。——这使得失败的影响会泛化。

• 稳定(permanent):他们认为,问题是不可能被改变的。——使得失败产生更长久的消极影响。

这种归因方式的一个典型情境是学业困难。那些成绩不好的、无助的儿童更容易采取内在的、普遍的、稳定的归因(如自己的学习能力不足,而这种能力是无法改变的),而非外在的(某次考试比较难)、个别的(仅仅不擅长某科)、不稳定(这次没有认真复习)的归因,他们报告了消极的感受,同时预期下次也会做的很糟糕,采取了无用的策略,并反复思考无关的事情。一次失败会让他们觉得要垮掉,然而之前的好成绩则对他们不产生影响。

20世纪80年代之后,无助感理论又有了新发展,即无望感(hopelessness)。与无助相比,无望感涉及到对整个未来的消极预期,以及随之而来的反应。

我们之所以能够且愿意付出努力改变我们的生活,是因为我们抱有一个信念,即“我们的行为会产生特定的结果,掌握这其中的联系,可以让我们在未来通过行为达成目标。”如果这一信念遭到了破坏,我们就失去了控制感,产生“怎么努力也没有用”、“自己希望的结果不会发生”的预期,可能会使我们不再采取行动以改变这种情境。更糟糕的是,对尝试和努力的放弃可能导致我们的预期成真,从而导致恶性循环。

此外,人们不一定只会从自己的经历中习得无助。这种情况被称为,替代性无助。替代性无助是指,人类可以通过观察另一个人的行为得到的结果(如受到奖励或惩罚)而进行替代性学习,同样的,人并不需要直接体验不可控的事件,只要观察到发生在其他人身上的不可控事件、无助效应,也会产生习得性无助。目睹父母的婚姻困难的孩子,即使从未经历过恋情,也会有习得性无助,认为自己无论如何不会得到圆满的感情。

群体性无助是另外一种情况。Simkin、Lederer与Seligman的研究曾发现,让某个小群体作为一个整体来完成无法解答的问题,可以使整个小组产生无助感。接下来,如果让他们接受下一个任务,会发现他们被本来可以被轻易解决的问题难住了。所以有时,一群人并不会帮你更好的解决问题,反而可能抱团无助。

如何对抗习得性无助?

首先要说明的是,我们并不建议随意对号入座。如果曾经历比较重大的创伤应激性事件,或者担心自己有抑郁症,建议优先寻求专业诊断和帮助。

前面说到,危机可能会造成习得性无助,但也可能有好处。有的时候,当面临巨大的危机时,人们也有可能自动走出习得无助感的枷锁。这有点像,重大危机下,人被迫为了生存激发出突破自己的潜能,不得不相信过去不相信的事。

根据研究者的报告,重新进行归因训练和认知干预可以有效改善习得性无助。在心理咨询和治疗的临床领域,CBT(认知行为疗法)也经常被用来治疗抑郁症和改善习得性无助状况。

而面对日常生活中的无助感,下面一些小建议可能会帮到你:

1. 检查自己的归因模式,即,我们是不是错误地提前将自己判了死刑?并将一时的困难夸张成永久的困境?

2. 不要轻易说“不可能”,给自己一个尝试的机会。

3. 先着眼于完成小的任务,那些微小的抵抗。在取得小的进步和成绩后,及时用它们来激励自己,及时庆祝自己每一个微小的胜利。切身体会到“自己真的可以做到一些事情”本身就是一种鼓舞。研究者曾在监狱、收容所的实验证明了这一点。当收容所里的人连选择睡哪张床、吃什么样的食物的权利也没有的时候,他们找工作、找房子的愿望就会进一步降低。而当他们在一些事情(哪怕是极小的事)上也能有选择、担负责任的时候,就能够逐渐完成更大的任务。

4. 有时候,让我们无助的,仅仅是无助本身。压倒我们的,往往是一种抽象的感觉。当我们满心都是“我完蛋了”的念头时,也许我们可以将它具体化一些,比如“我具体遇到了什么事情,让我感觉很糟糕”,这样,我们就可以问出下一句,“现在这个情况下,我还可以做些什么?”

对于习得性无助,我们应该勇敢地正视自己的内心,并且骄傲地战胜它。除了死亡本身,你的命运并非无法抵抗。伟大的诗人里尔克,曾在他的书《给青年诗人的10封信》中提到,“我们所谓的命运是从我们内部走出来,并不是从外边向我们走进。只因为有许多人,当命运在身内生存时,他们不曾把它吸收,所以他们也认不清有什么从他们身内出现。”习得性无助就是我们体内产生的命运,看清它,我们就能从中摆脱。

所以当悲哀发生时,不要沉溺于无助。悲哀往往是一些新事物进入我们的生命的时刻。这些新事物会改变我们,从而改变我们未来会发生的事件。习得性无助可能真的会让你的一生一事无成,但摆脱它却能让你变成一个强者。希望今天的文章能对你有所帮助。